祇園祭入門~祇園祭の楽しみ方~

7月の京都を彩る祇園祭。

日本三大祭りとしても有名ですね!

「祇園祭に行くのは初めて」

「祇園祭をもっと楽しみたい!」

という方に、祇園祭の楽しみ方を紹介します。

祇園祭が好きすぎる私が、

詳しすぎることなく、わかりやすく祇園祭をまとめたので、他の記事で挫折した方にもおすすめです。

祇園祭ってなに?

京都観光オフィシャルサイトより引用

簡単に言うと、「八坂神社のお祭り」です。

古くは祇園御霊会(ごりょうえ)と呼ばれ、疫病をおさめるために鉾を立てて祇園の神様(スサノヲノミコト)を祭り、厄災の除去を祈ったのがはじまりと言われています。

山鉾行事は、1979年、国の重要無形民俗文化財に指定され、さらに2009年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。

祇園祭といえば歩行者天国のある宵山(よいやま)や、山鉾巡行(やまほこじゅんこう)が有名ですが、実は7月の1か月を通して行われるお祭りです。(※また後で宵山についても紹介します)

1か月にわたり様々な神事・祭事があり、宵山以外にも見どころはたくさんあります。

祇園祭の楽しみ方

この記事では「お祭りに行こう!」というときに役立つお楽しみポイントを絞って紹介します。

しかしそのまえに、祇園祭について知っておいてほしいことが2つあります。

【知っておいてほしいこと①】

祇園祭には前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)があることです。

ざっくりではありますが、「2回山鉾の巡行があり、2回とも巡行に付随する行事がある」ということが分かっていれば大丈夫です。

四条通・烏丸通を中心に歩行者天国になるのは前祭の宵山のみで、山鉾巡行も、山鉾の数が多いのは前祭です。

【知っておいてほしいこと②】

祇園祭では鉾が有名ですが、山というのもあって、合わせて山鉾といいます。

簡単に言えば、形の違いです。

それから、鉾・山の他に神輿(みこし)もあります。

実は主役はこの神輿といっても過言ではないのですが、祇園祭では山鉾の方が有名ですね。

神輿には神様がのっていることを覚えておいてください。

これが分かっていればこれから紹介する内容も分かりやすいと思います。

また、本記事は前祭中心です。

後祭の日程については「祇園祭の日程」をチェックしてみてください。

さて、お楽しみポイントはズバリ、

山鉾と粽(ちまき)です。

宵山に行くとしても、山鉾巡行に行くとしても、必ず目にするのは山鉾ですね!

山鉾は『動く美術館』とも呼ばれ、千年以上前に創建された、大変美術的価値の高いものです。

まずは前祭の有名な山鉾を紹介します。

鉾

■長刀鉾(なぎなたほこ)

鉾の先に大長刀がついている長刀鉾。

山鉾巡行では必ず先頭にたち、数ある鉾の中でも最古の鉾です。

長刀鉾に飾られている絨毯はペルシャや中国から輸入された大変貴重なもので、世界のどこにも同じものはないそうです(現在は復元品を使用しています)。

長刀鉾には一般の人も乗ることができます(女人禁制のため、女性は乗れません)。

■月鉾(つきほこ)

写真提供:@hideouchidaさん

鉾の先にはみかづき(新月型)がついています。

山鉾の中で最も大きく、重いのが特徴です。

鉾の装飾品はひと際華麗で貴重なもので、山鉾の中でも最高と言われています。

祇園祭の『動く美術館』の代表ともいえる鉾です。

山

■保昌山(ほうしょうやま)

平井保昌と和泉式部の恋物語を題材にした、縁結びご利益があるとされる、女性に人気の山です。

■蟷螂山(とうろうやま)

写真提供:@kichirobiさん

蟷螂山の特徴は、なんといってもカマキリです。

祇園祭の山鉾としては、唯一からくりが施されていて、カマキリが羽を広げます。

カマキリの自分の力をわきまえず、大敵に立ち向かう勇敢さを賞した中国の故事がもとになった山です。

粽(ちまき)

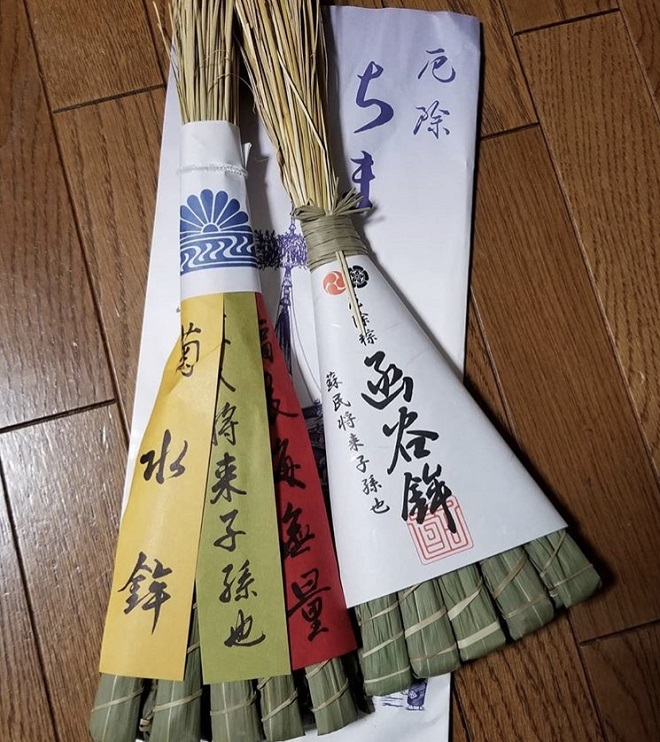

写真提供:@fumilin714さん

祇園祭に欠かせないのが粽です。

粽と聞くと食べ物を思い浮かべる方も多いと思いますが、祇園祭の粽は食べ物ではなく、祇園祭のときにだけ販売される、笹の葉で作られた厄病・災難除けのお守りです。

山鉾ごとに販売される粽には、厄除けのみならず、由来に合わせたご利益があります。

長刀鉾や蟷螂山、役行者山(えんのぎょうじゃやま)(役行者山は後祭の山です)などの粽は特に人気で売り切れてしまうため、早めに買いに行ってくださいね。

写真提供:@revisiondwさん

買った粽は玄関先に飾ることで厄除けになると言われています。

ちまきの他にも、うちわや手ぬぐい、保昌山の恋愛成就御守などのグッズも販売されていて、これらの購入によって長刀鉾のように鉾に乗ることができる場合もあるので要チェックです。

祇園祭の日程

| 7/1~7/5 | 切符入(きっぷいり) |

| 7/2 |

鬮取式(くじとりしき) |

|

7/10~7/13 |

鉾建(ほこたて) |

| 7/10 | お迎え提灯(おむかえちょうちん) |

| 7/10 | 神輿洗(みこしあらい) |

| 7/12~7/13 | 曳初(ひきぞめ) |

| 7/12~7/14 | 山建(やまたて) |

| 7/13~7/15 | 舁初(かきぞめ) |

| 7/13 | 長刀鉾 稚児社参(なぎなたほこ ちごしゃさん) |

| 7/14~7/16 | 前祭の宵山(よいやま) |

| 7/16 | 石見神楽(いわみかぐら) |

| 7/16 | 日和神楽(ひよりかぐら) |

| 7/17 | 山鉾巡行 |

| 7/17 | 神幸祭(しんこうさい) |

| 7/17~7/21 | 鉾建・山建 |

| 7/20~7/21 | 曳初・舁初 |

| 7/21~7/23 | 後祭の宵山 |

| 7/23 | 日和神楽 |

| 7/24 | 山鉾巡行 |

| 7/24 | 花傘巡行(はながさじゅんこう) |

| 7/24 |

還幸祭(かんこうさい) |

| 7/28 | 神輿洗 |

| 7/31 | 疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしさい) |

祇園祭の各行事の詳細

ここからは、各行事の詳細を説明します。

7/1~7/5 切符入(きっぷいり)

祇園祭の幕開けです。

山鉾町ごとに、祭りの無事を祈願します。(一般には非公開です)

7/2 鬮取式(くじとりしき)

17日・24日に行われる「山鉾巡行」の順番を決めます。

籤取式が行われる場所は中京区の京都市役所市議会場で、一般観覧は事前に抽選があります。

7/10~7/13 鉾建(ほこたて)

写真提供:@shintanid さん

文字通り、前祭りで巡行する鉾を鉾町ごとに組み立てます。

7/10 お迎え提灯(おむかえちょうちん)

写真提供:@kazuhiro715 さん

10日の夜に行われる「神輿洗(みこしあらい)」に先立って、神輿を迎えるために行われるのがこの「お迎え提灯」。

提灯を持った行列が八坂神社から出発し、京都市内を巡行します。

検索すると詳しいルートも出てきますよ!

7/10 神輿洗(みこしあらい)

写真提供:@kumikumigo0717さん

神輿を四条大橋まで担ぎ、鴨川の水で清めます。

7/12~7/13 曳初(ひきぞめ)

前祭で巡行する鉾を町内だけで巡行します。

7/12~7/14 山建(やまたて)

前祭で巡行する山を山町ごとに組み立てます。

7/13~7/15 舁初(かきぞめ)

前祭で巡行する山を町内だけで巡行します。

7/13 長刀鉾 稚児社参(なぎなたほこ ちごしゃさん)

稚児は神の使いとされ、江戸中期までは船鉾(ふねほこ)以外の全ての鉾に乗っていましたが、いま生稚児(いきちご)が乗るのは長刀鉾だけで、他は人形が祀られます。

長刀鉾に乗るお稚児さんが八坂神社でお祓い受けることを、稚児社参といいます。

また、この儀式は「お位もらい(おくらいもらい)」とも呼ばれ、厳粛な儀式のため、一般の人は本殿の中に入ることはできません。

(なお、この日以降、お稚児さんは神の使いとして過ごすため、公の場で地面に足をついてはいけないなど、様々な決まりごとがあって面白いのでぜひ調べてみてください)

7/14~7/16 前祭の宵山(よいやま)

15日・16日の18:00~23:00頃、四条通・烏丸通を中心に歩行者天国になります。

17日の巡行に向けた前夜祭のようなもので、各山鉾町で山鉾を飾り、祇園囃子を奏でます。

この祇園囃子はしばしば「コンチキチン」と表現されますね。宵々山・宵山では屋台もでて、浴衣で訪れる人も多く、一気にお祭りムードになります。

にぎやかな雰囲気を楽しみたい方におすすめです。

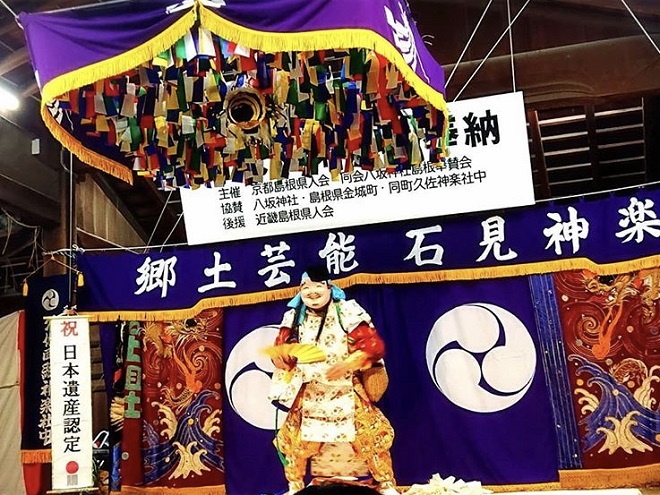

7/16 石見神楽(いわみかぐら)

写真提供:@ayumiry_hさん

「スサノヲノミコトがヤマタノオロチを退治し、剣を得る」舞が八坂神社で奉納されます。

誰でも無料で楽しむことができますが、年によって内容が変更になることもあるので注意が必要です。

7/16 日和神楽(ひよりかぐら)

各山鉾がお囃子を奏でながら四条寺町の御旅所(おたびしょ)までを往復し、翌17日の晴天をお祈りします。

お囃子のある山鉾だけが行います。

7/17 山鉾巡行

ついに前祭の山鉾巡行です!

長刀鉾を先頭に、前祭の鉾と山が所定のコースを巡行します。

ちなみにこの山鉾巡行は、神輿にのって神様が訪れるためのお清めのような意味合いも込められているそうです。

7/17 神幸祭(しんこうさい)

神様が神輿にのって、京都市内を清めてまわることを神輿渡御(みこしとぎょ)といい、これに先立って八坂神社の本殿で祭典が行われることを神幸祭といいます。

神幸祭の後、神輿渡御出発式を経て八坂神社に安置されていた神輿が、境内から御旅所へ向かいます。

神輿は24日まで御旅所に安置されます。

7/17~7/21 鉾建・山建

後祭で巡行する山鉾を組み立てます。

7/20~7/21 曳初・舁初

後祭で巡行する山鉾をそれぞれの町内だけで巡行します。

7/21~7/23 後祭の宵山

前祭と同様、後祭でも各山鉾町で山鉾を飾り、祇園囃子を奏でます。

前祭の宵山とは違い、例年歩行者天国になることはなく、露天の出店もありません。

前祭ほど人が多くなく、立ち止まってゆっくり山鉾を撮影することもできます。

静かで幻想的な雰囲気を楽しみたい方におすすめです。

7/23 日和神楽

これも前祭と同様、各山鉾がお囃子を奏でながら四条寺町の御旅所(おたびしょ)までを往復し、翌24日の晴天をお祈りします。

7/24 山鉾巡行

橋弁慶山(はしべんけいやま)を先頭に後祭の鉾と山が、各町を出て烏丸御池に集結、所定のコースを巡行します。

7/24 花傘巡行(はながさじゅんこう)

花傘をかぶった着物姿の女性や、芸子さん、舞妓さん、元気な子ども神輿、傘鉾(かさほこ)などが行列する、祇園祭のなかでもひと際華やかな巡行です。

神輿のおかえりにあたって、華やかな巡行で祭りを彩ります。

7/24 還幸祭(かんこうさい)

御旅所に安置されていた神輿が八坂神社にかえり、祭典を行います。

7/28 神輿洗

10日に行われるものと同じです。鴨川の水で神輿を清めます。

7/31 疫神社夏越祭(えきじんじゃなごしさい)

1か月にわたる祇園祭を締めくくります。八坂神社境内にある疫神社の鳥居につけられた茅の輪をくぐって厄気をはらいます。

ここで紹介しきれていない行事もありますが、祇園祭の大体の行事と流れはこれで理解できたと思います。

まとめ

今回は、祇園祭初心者の方にむけて紹介しましたが、もっと詳しく知って楽しみたい、または後祭の巡行に行くから後祭の山鉾や粽が知りたい!という方にむけて、次回は「祇園祭山鉾一覧」をご紹介します。

この記事を書いた人: 水英

【みえい】物語とバイク、革製品、化粧品がすき。水色やオレンジがすきだけど、フューシャピンクって名前が可愛くていいかも。カメラも自転車も旅行もすき。マイペースな自由人。

コメントする